2016年9月の写真展 茨城県内重要文化財指定の神社建築

2016年9月に、私にとって4回目の写真展を開きました。

テーマ:「茨城県内重要文化財指定の神社建築」

水戸八幡宮から鹿島神宮まで5社9件を25点の作品で展示します。

会場:茨城県立図書館ギャラリー

(茨城県水戸市三の丸1丁目5−38)

期間:2016年9月8日(木)~13日(火) 9:00~20:00(ただし土日は9:00~17:00)

ここには、写真展に展示した内容をアップロードしました。

なお、写真の並びは原則として、会場の配置どおりです。

【会場展示・配布資料(別ウィンドウで開きます)】

ご挨拶 謝辞 会場配布資料 対象文化財の地図と一覧表(A2サイズ)

【写真のインデックス (写真をクリックするとその位置にジャンプします)】

|

|

|

|

| 大宝八幡宮 | 内外大神宮 | 笠間稲荷神社 | 水戸八幡宮本殿 |

|

|

|

|

| 鹿島神宮本殿拝殿弊殿石の間 | 鹿島神宮摂社奥宮本殿 | 鹿島神宮仮殿 | 鹿島神宮楼門 |

大宝八幡宮本殿

1 大宝八幡宮本殿(1) 全景(前面左手より)

作られたのは戦国時代のまっただなかの天正五年(1577)。下妻城主多賀谷氏が再建したもの。戦乱の中で、このような堂々とした神社を建築することができたのか、不思議な感じがします。

2 大宝八幡宮本殿(2) 全景(前面右手より)

どこから撮っても同じように写ります。必要にして充分、ということなのでしょうか。破風や懸魚もシンプルな造り。

3 大宝八幡宮本殿(3) 全景(右奥より)

いつ行っても同じ印象を受けます。同じ写真が撮れます。一つの典型。ひるがえって、自分はこのように安定した姿でいるのだろうか、と自省の念を抱きます。

内外大神宮

4 内外大神宮(1) 内宮・外宮の全景

内宮・外宮の2棟が透かし塀で囲まれています。それぞれに門があり、それぞれが階段に接続します。拝殿の脇から階段を上がると、門の前に出るという構成で、少し高台となっている日当たりのよいところです。

5 内外大神宮(2) 内宮

拝殿わきの階段を上ると、右が内宮、左が外宮で、どちらも直線を基調とした造りです。伊勢神宮と共通するもので、神明造とよばれます。神社というものは古くはこのような作り方だったのでしょう。

6 内外大神宮(3) 外宮の破風

装飾が見られません。"素顔のままの潔さ"という表現が思い浮かびました。神明造りに特有の棟持柱がよくわかります。

7 内外大神宮(4) 御遷殿

今回の撮影対象の中で最も古い建物になります。ただし、一時的に使うものであり、小ぶりな作りです。建物の痛みを防ぐために覆屋の中にあります。

笠間稲荷神社本殿

8 笠間稲荷神社本殿(1) 海老虹梁の龍

本殿の向拝に接続する海老虹梁に彫り込まれた龍が見事です。この写真の撮影時は下見の時で三脚なしのため、とにかくブレないように、と感度を上げて撮影したために、粒状感が強く出ています。その後、三脚を持参して何度か撮影に出かけましたが、これ以上の作品は撮れませんでした。

9 笠間稲荷神社本殿(2) 西面

本殿の前面は精緻な彫刻で覆われていますが、拝殿と接続するために見ることが難しいのが現状です。西面はこのように裏から眺めることができます。

10 笠間稲荷神社本殿(3) 背面

本殿の彫刻の様子は、背面においてよく見ることができます。この写真は左半分と右半分の2枚を撮影して、パノラマ合成したものです。細かく見れば見るほど、彫師の技に圧倒されます。

水戸八幡宮本殿

11 水戸八幡宮本殿(1) 全景

全体としての"朱色"が印象的です。佐竹氏当主義宣が本拠地常陸太田から水戸に進出したとき、水戸城下町を整備する一環として作ったもの。佐竹氏の全盛期を偲ぶ建物です。

12 水戸八幡宮本殿(2) 南面妻

"卍"と"逆卍"が印象的です。屋根の勾配が急だからでしょうか。上向きのエネルギーを感じます。寺院の三重塔、五重塔ならともかく、神社ではめずらしいです。

13 水戸八幡宮本殿(3) 前面

前面の扉は金箔で覆われ、朱で塗られた柱や軒、極彩色の手挟(たばさみ)。圧倒される色構成で、戦国時代の佐竹氏全盛期が偲ばれます。この八幡宮本殿が完成して、たった4年後には、佐竹氏は関ヶ原の戦いで東軍に加勢しなかったことにより秋田移封となりました。なお、2016年現在の秋田県知事佐竹敬久氏は秋田佐竹氏の末裔です。

鹿島神宮本社殿

14 鹿島神宮本社殿(1) 前庭から本社殿

拝殿の前には、とても広いスペースがあります。参詣客が途切れないので、随分長い間待って、ようやく人影が写らない写真が撮れました。

15 鹿島神宮本社殿(2) 本殿妻と御神木

本殿西面の妻部。建物の大規模なところが見てとれます。画面右端には御神木で樹齢1300年といわれています。木と言うのは不思議ですね。木を切り倒して作った建物は100年経てば相当に傷んで、解体修理の様に、大規模に手を入れなければならないのに、生きた木は1300年もの間、人の手がなくてもそれ自身だけで生き続けます。

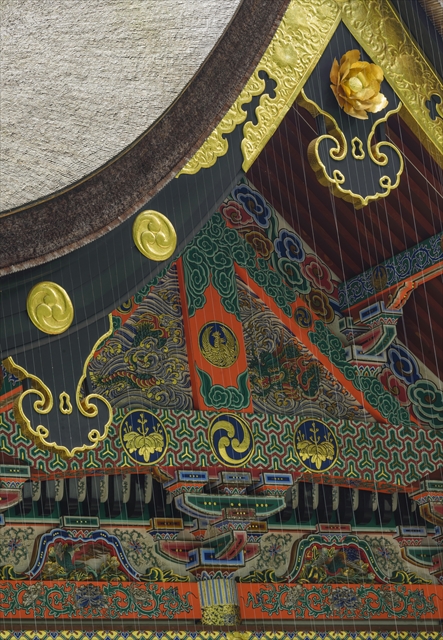

16 鹿島神宮本社殿(3) 本殿破風・懸魚

妻部上部のアップ。破風と懸魚の金色、極彩色の妻壁。今回使ったレンズの解像力の高さを実感した1枚でした。多数の細い糸の様なものが下げられています。これは以前に鳩が増えたときに鳩害を防ぐために設置したものだそうです。その後カラスの増加と共に鳩がいなくなったそうですが、周囲の樹木から枯れ枝や枯れ葉が飛んできて建物の修飾を傷つけることを防止するために残してあると社務所で伺いました。

17 鹿島神宮本社殿(4) 本殿妻

目がくらむような極彩色の描画。建設当時の大工棟梁、絵師、彫金師などはこのようなものを目の前にして仕事をしたのでしょう。中央やや下寄りの太い梁は、下面が緩いアーチ状をしています。屋根の加重を分散させるための構造でしょうか。

18 鹿島神宮本社殿(5) 本殿正面(北面)

石の間と接続する部分です。下部の漆の黒、極彩色の描画、金箔の飾り板の三段構成。正面3間の中央に出入口が見えます。

19 鹿島神宮本社殿(6) 本殿東面

東面は西面と同じ造りです。壁面に対して急な角度で撮影しているので、梁のアーチが目立ちます。この写真は、明るい屋根と暗い軒下を描写するために、露出を変えた3枚の画像をHDR合成しました。今回の写真展でデジタル合成した写真は、これと笠間稲荷神社の背面のパノラマ合成の2枚です。

鹿島神宮摂社奥宮本殿

20 鹿島神宮摂社奥宮本殿(1) 正面全景

奥宮本殿は現在の社殿から奥まった、高い樹木に囲まれた所にあります。徳川家康が関ヶ原の合戦の戦勝記念に造営したもので、この時に20年ごとに造り換える式年遷宮が停止となったと言われています。しかし、その14年後、二代将軍秀忠が新社殿を造営し、その時に現在の位置に移されました。

21 鹿島神宮摂社奥宮本殿(2) 懸魚

懸魚のアップを思いきった露出アンダーで撮影しました。金色の六葉を適正露出にすることでそれ以外の部分は暗闇に沈みます。最初は空も入れたより広い構図を考えて、明暗差が大きいためにHDR合成をしようと、露出をオーバー、アンダー、適性の3枚撮影しました。画像を編集すると露出アンダーの1枚が魅力的に思えて、懸魚だけを切り取った構図にして露出アンダーで再撮影しました。

鹿島神宮仮殿

22 鹿島神宮仮殿(1) 全景

本社殿の向い側にあります。現社殿造営の間、神霊を一時的に安置するために造られた建物です。まずこの仮殿を建てて本殿(現在の奥宮本殿)から神霊をここに移し、本殿を移築し、その跡地に新しく社殿を造り、神霊を仮殿から新本殿に移す、という手続きを踏みました。一時的に使用するということで、修飾はほとんどなく、簡素なたたずまいです。

23 鹿島神宮仮殿(2) 背面

大部分が白木のままの造りで、本社殿の修飾性の強い造りと対照的です。

鹿島神宮楼門

24 鹿島神宮楼門(1) 遠望

鳥居をくぐって進むと、楼門が見えてきます。日本三大楼門の一つといわれていますが、それを覆い隠すような大木が並びます。参道と楼門の位置関係が特異で、楼門が参道に対して正対しません。楼門が斜めになっているのか、参道が曲がっているのか。

25 鹿島神宮楼門(2) 屋根

どっしりとした屋根の量感に圧倒されますが、それを取り囲む木々とよく調和して一体となっているようにも感じます。